테슬라는 올해만 휴머노이드를 1만 대나 만들 계획이고, 중국 유니트리는 일반 소비자 판매에 돌입했다. 그러나 한국은 이제서야 K-군단을 연합해 로드맵을 짜는 중이다. ‘로봇 강국’이란 말이 무색해진 지금, 휴머노이드 패권 경쟁에서 한국은 여전히 출발선에 서 있다.

집집마다 로봇을!

2004년 영화 <아이, 로봇>에 등장하는 휴머노이드 로봇 기업 USR의 광고 슬로건이다. 영화 속 2035년 미국은 인구 5명당 1대씩 휴머노이드 로봇을 사용하는 시대. 로봇은 심부름도 하고, 택배도 하며 거리를 자유롭게 활보한다. 20년 전 상상이었던 이 장면은, 이제 현실의 문 앞에 다가서고 있다.

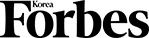

테슬라가 올해 휴머노이드 로봇 옵티머스를 1만 대 생산하겠다는 계획을 발표하고, 중국에서는 유니트리가 가성비 휴머노이드 모델인 H1, G1의 ‘칼군무’를 선보이면서 전 세계적으로 휴머노이드 개발 경쟁이 불붙었다. 한국은 지난 2005년 국내 최초로 2족 보행 로봇 ‘휴보’를 선보이며 로봇 강국으로서 위상을 보여줬지만, 휴머노이드 상용화 속도에서는 어느새 미국과 중국에 뒤처진 모습이다.

전 세계적으로 휴머노이드 시장이 빠르게 성장 중이다. 시장조사업체 리서치앤드마켓에 따르면 글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모는 지난 2023년 약 23억7000만 달러 수준을 기록했으나 오는 2028년에는 198억5000만 달러, 2033년에는 1138억9000만 달러에 이를 것으로 전망했다. 또 다른 시장조사업체 맥시마이즈마켓리서치는 지난해 22억4000만 달러 수준이었던 글로벌 휴머노이드 로봇 시장이 오는 2032년께는 488억7000만 달러까지 확대될 것으로 내다봤다. 성장세가 가파를 것으로 전망하는 이유에는 노령화·저출산에 따른 인구 감소, 인건비 상승 등에 따른 노동력 부족이 자리 잡고 있다.

전망치를 급히 높여 잡는 경우도 있다. 골드만삭스는 오는 2035년 휴머노이드 로봇 시장 규모를 지난 2022년에는 60억 달러 수준으로 점쳤으나, 2024년 1월에는 이보다 6배 이상 증가한 380억 달러 규모 수준으로 높였다. 중국의 유니트리, 미국의 테슬라에서 시제품 생산이 가시화되고 있는 데다 제조업과 물류, 서비스 등 활용 가능성이 대폭 늘어나고 있어서다. 또 중국·미국·유럽의 정책 및 민간투자 확대 등을 이유로 들었다. 골드만삭스는 오는 2035년까지 휴머노이드 로봇의 출하량이 약 140만 대에 이를 것으로 내다봤다.

미·중 휴머노이드 패권 경쟁

전통의 로봇 강국인 미국에선 최근 중국에 추월당하고 있다는 위기감이 팽배하다. 특히 올 초 중국 로봇 기업 유니트리가 국영방송 CCTV에서 선보인 모델 H1의 군무는 글로벌 로봇업계에 큰 반향을 일으켰다. 로봇이 음악을 듣고 리듬에 맞춰 춤추거나 손수건을 던지는 등 고급 기술을 선보여서다. 반도체·인공지능(AI) 분야 연구 기관인 세미애널리시스(SemiAnalysis)는 보고서에서 “중국 제조사들은 현재 저가형 시장에서는 서방의 대형 기업들과 대등한 수준에 도달했으며, 공급망 분석 결과 중국 기업들이 고급 시장에도 진입하기 시작한 것으로 판단된다”고 분석했다. 이어 “이런 변화를 상징하는 대표적인 사례가 바로 유니트리의 부상”이라며 “현재 시판 중인 유일한 실용적 휴머노이드 로봇인 유니트리 G1은 이제 미국산 부품에서 완전히 독립된 상태로 생산되고 있다”고 전했다.

가격경쟁력 면에서는 이미 중국이 우위를 점한 상황이다. 세미애널리시스는 보고서에서 “덴마크의 협동로봇업체 유니버설 로봇의 UR5e와 동일한 로봇 팔을 미국에서 제작하려면 중국보다 약 2.2배 더 많은 비용이 든다”며 “또 ‘미국산’이라고 표기된 제품일지라도 실제로는 중국산 부품과 소재에 광범위하게 의존하고 있으며, 이를 대체할 만한 실질적인 대안은 존재하지 않는다”고 지적했다.

올 하반기부터는 본격적인 휴머노이드 생산 경쟁이 예상된다. 테슬라는 올해 최대 1만 대, 2026년 12만 대, 2027년 120만 대 규모로 옵티머스를 생산하겠다고 밝혔다. 북미 휴머노이드 업체 피겨AI는 지난 3월 휴머노이드 생산을 위한 제조 시설 BotQ를 구축했다고 발표했다. 이곳에서는 연간 1만2000대에 달하는 휴머노이드를 생산할 수 있다. 심지어 사람이 아니라 이 회사가 만든 휴머노이드가 생산라인에 투입될 예정이다. 추후 라인을 증설해 4년간 10만 대가량의 휴머노이드를 만들어낼 계획이다.

중국 업체들도 빠르게 생산량을 늘려가고 있다. 중국 로봇 스타트업 애지봇은 올해 5000대 생산을 목표로 하고 있으며, 유니트리는 이미 일반 소비자 판매를 시작했다는 점에서 꽤 큰 규모의 양산공장을 보유하고 있을 것으로 짐작된다. 화웨이는 올해 휴머노이드 양산을 목표로 둥관 지역에 72억 위안 규모의 단지를 조성 중이다.

한국, 미·중 따라잡기 ‘급급’

한국의 경우, 기업의 기술 개발 참여는 활발한 상황이다. 삼성전자는 최근 자회사 레인보우로보틱스와 ‘에스앤알(S&R) 휴머노이드 팀’을 꾸리면서 본격적인 개발 의지를 드러냈다. 두산로보틱스도 휴머노이드 연구개발(R&D) 조직을 신설했다. 보스턴 다이내믹스를 인수한 현대차는 미국 조지아주 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’에 인간형 로봇 ‘아틀라스’를 투입하겠다는 계획을 밝혔다. LG전자는 자율주행 로봇 기업 베어로보틱스의 경영권을 확보했으며, 로보스타나 로보티즈에 지분을 투자하기 도 했다.

그러나 개발계획이나 투자 수준일 뿐 구체적인 양산 계획이나 상용화 시점 제시는 미비한 상태다. ‘누가 언제, 얼마나 만들 것인가’에 대한 답이 아직 명확하지 않은 게 사실이다.

박찬솔 SK증권 연구원은 “삼성에서 2년 정도 시간을 두고 휴머노이드를 개발하겠다는 목표가 있다. 이는 완성도 높은 K-휴머노이드가 2027년 양산되는 것을 의미한다”며 “중국·미국 업체들은 올해 양산을 계획하고 있기 때문에 2년 정도 격차가 발생하게 된다”고 지적했다.

또 “중국·미국은 휴머노이드가 글로벌 패권에도 영향을 줄 수 있을 만큼 중요한 국가 지원사업이라고 보고 있다. 하지만 국내에서는 B2B 매출처 발굴이 필요한 일종의 니치마켓 제품으로 보는 등 휴머노이드 로봇을 보는 관점에서 미·중과 큰 차이를 보인다”며 “어쩌면 이것이 현재 보스턴 다이내믹스 같은 현대차 자회사의 휴머노이드 생산량 전망치가 글로벌 선두 업체 대비 높지 않은 이유가 될 수 있겠다”고 풀이했다.

휴머노이드 관련 제도도 미비하고, 규제 또한 갖춰져 있지 않다는 지적도 업계에선 나온다. 에이로봇은 최근 이족 보행 휴머노이드의 규제 혁신 샌드박스를 신청했다. 법률적으로 기존 협동 로봇이나 무인 운반 로봇(AGV)과는 다르다는 점에서 적용 가능한 규제가 없다는 이유에서다. 엄윤설 에이로봇 대표는 “이건 ‘마치 신용카드가 없어서 신용을 산정할 수 없다’는 것과 같다”며 “규제가 있으면 그것에 맞게 우리가 만들면 되는데 그게 없으니 ‘규제 혁신 샌드박스를 신청하라’는 아이러니한 이야기를 들었다”고 설명했다.

이 같은 상황에서 올해 4월 산업통상자원부 주도로 K-휴머노이드 연합이 출범했다. 오는 2030년까지 1조원 이상 민관 투자를 달성해 휴머노이드 최강국이 되는 것이 목표다.

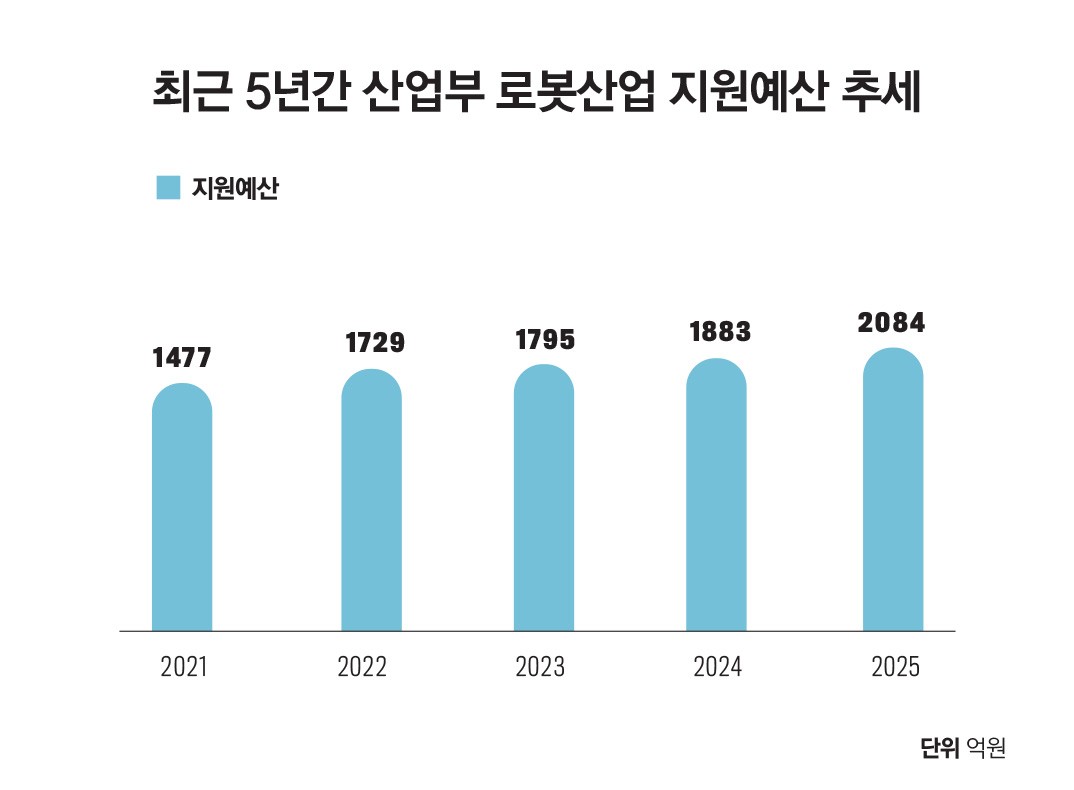

산업부는 로봇 연구개발·인프라·실증 등 예산을 활용해 기업의 기술개발을 전폭 지원할 방침이다. 올해 로봇 예산은 2084억원으로, 지난 2001년 1477억원, 2022년 1729억원, 2023년 1795억원, 2024년 1883억원 등 지속적으로 늘어나는 추세다. 산업부는 향후 예산 증액을 위해 관계 부처, 국회 등과 지속적으로 협의해나갈 계획이다.

휴머노이드 기업과 산업 현장에서 휴머노이드를 직접 활용하려는 기업 간 협력에도 나설 방침이다. 휴머노이드 기업은 실제 로봇이 사용되는 생산 현장에서의 학습 데이터와 실증이 필요하고, 수요 기업은 생산성 향상·비용 절감·안전 강화 등을 위해 휴머노이드 도입이 필요하다는 이유에서다.

산업부는 휴머노이드 로봇을 단순한 기술 산업을 넘어, 국가 제조 경쟁력과 미래 노동 대체의 핵심 축으로 보고 있다. 안덕근 산업부장관은 K-휴머노이드 연합 출범식에서 “휴머노이드는 향후 10년 내 25배 성장이 기대되는 유망 산업일 뿐 아니라, 우리 제조업의 생존과 직결된 과제”라며 “글로벌 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 하루빨리 본격적인 행보에 나서야 한다”고 강조했다.